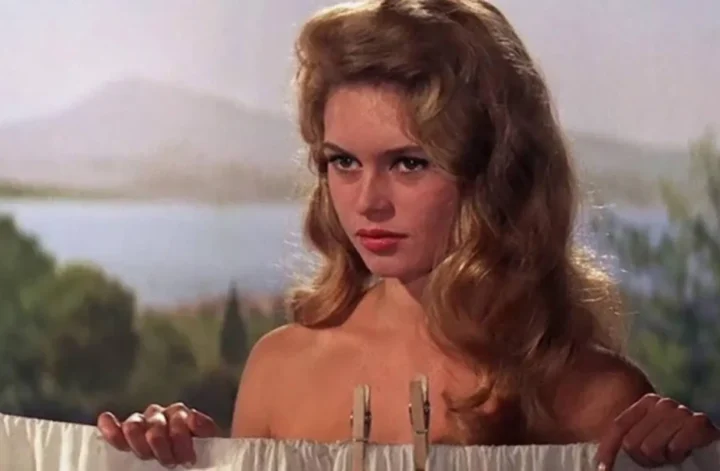

Há um momento preciso em que uma pessoa deixa de ser carne e osso para se tornar um signo. Para Brigitte Bardot, esse momento tem nome, data e rolo de película: Et Dieu… Créa la Femme (E Deus Criou a Mulher), de 1956.

O que a câmera de Roger Vadim capturou não foi apenas o despertar sexual de Juliette, uma órfana leviana em Saint-Tropez. Capturou a fissura. A imagem de uma mulher andando descalça, com um vestido justo e um olhar de tédio desafiador, não apenas entrou na tela – ela a atravessou, como um projétil semiótico que atingiu em cheio o contrato social do pós-guerra.

Bardot, naquele instante, deixou de ser uma atriz. Tornou-se um verbo. Uma ameaça em forma de curva, um manifesto político escrito na gramática do corpo.

Este filme não a lançou ao estrelato; forjou-a como o ícone de uma revolução que ainda não sabia seu nome, a encarnação viva de tudo o que uma época temia e, secretamente, desejava consumir. Analisar esse nascimento é dissecar o processo alquímico pelo qual o cinema transforma um ser humano em um campo de batalha cultural.

A França em Preto e Branco, Bardot em Cores

A França de 1956 respirava os ecos austeros da reconstrução e os valores conservadores de uma sociedade que se reerguia através da ordem familiar.

A Nouvelle Vague ainda era um sussurro nos corredores da Cahiers du Cinéma, prestes a estilhaçar as convenções narrativas. Nesse mundo em preto e branco moral – onde a feminilidade era codificada como esposa, mãe ou femme fatale distante – surgiu E Deus Criou a Mulher.

Roger Vadim, com orçamento modesto e a ousadia de um novato, não fez um filme sobre Saint-Tropez; fez de Saint-Tropez um estado de espírito. O sol, o mar, o ócio e a sensualidade naturalista criaram uma mise-en-scène que era, em si, uma provocação. Era o cenário perfeito para uma explosão.

Um Simulacro de Liberdade em Saint-Tropez

A narrativa é aparentemente simples: Juliette (Bardot), uma jovem impulsiva e órfã, casa-se por conveniência com o irmão mais novo de um homem por quem deseja, desencadeando uma crise de ciúmes e desejo.

Vadim veste esse triângulo amoroso com as roupagens de uma comédia romântica leve. Mas essa é a fachada. O verdadeiro filme acontece nos interstícios: nos longos planos do corpo de Bardot ao sol, na sua absoluta indiferença às consequências, na sua busca por prazer como fim último.

O enredo é a estrutura que sustenta o verdadeiro evento: a exibição de uma subjetividade feminina autônoma, que não se explica, não se justifica e, sobretudo, não pede permissão.

Juliette/Bardot: O Signo Desafiador

Juliette é um aglomerado de signos que a moral vigente lia como perigo. Sua ociosidade é um ataque à ética do trabalho. Sua sexualidade auto-referente (que não é exercida para dominar o homem, mas para sua própria gratificação) desmonta o binômio virgem/prostituta. Seu desprendimento afetivo nega o romance como destino único. Ela não é uma femme fatale clássica – não há cálculo em seus olhos, apenas puro presente.

Bardot, fusionada à personagem, encarna esse signo com uma naturalidade que era o ápice da arte e do escândalo. Ela não representa a liberdade; ela a é, fisiologicamente. Esse é o núcleo da ameaça: a revolta não como discurso político, mas como modo de existência.

A Estética da Ameaça: Fotografia, Movimento e Som

A câmera de Vadim opera um duplo movimento paradoxal: adora e expõe. Os close-ups em seu rosto e corpo são íntimos, quase tácteis, convidando o espectador ao voyeurismo.

Ao mesmo tempo, a edição e a atitude de Bardot criam uma distância irônica. A sequência do mambo, no entanto, é o manifesto visual. Ao som de “Nobody’s Perfect”, Juliette/Bardot se entrega a uma dança frenética, orgiástica, quase transcendental. Seu corpo em movimento é puro êxtase e auto-descoberta. Não dança para um par; dança para si, diante de todos.

A cor vibrante da película (o filme foi rodado em Eastmancolor) acentua essa sensualidade tangível, distanciando-se do preto-e-branco moral do cinema da época. O som diegético do ronco do motor de lanchas e do mar completa um universo sensorial que privilegia o instinto sobre a razão.

O Corpo como Texto Principal

Aqui reside a genialidade semiótica do fenômeno. Bardot não “atua” no sentido tradicional; ela habita o espaço.

Seu andar desengonçado, quase animal, os ombros levemente curvados, o hábito de andar descalça – tudo isso compõe um léxico corporal de descontração radical. É a anti-diva. Seu olhar, frequentemente direto para câmera ou desviado com um tédio sublime, quebra a quarta parede e confronta o espectador com a sua própria moralidade.

Esse corpo não é o objeto dócil do olhar masculino clássico (o male gaze de Laura Mulvey). É um corpo-sujeito, que se exibe porque quer, e cujo significado foge ao controle do narrador. Ele significa por si só, como um texto aberto de rebeldia.

A Reação Social: O Espelho Quebrado

O escândalo foi o termômetro perfeito do impacto. O filme foi condenado pela Igreja Católica, atacado pela crítica moralizante e, em alguns lugares, censurado.

Essa reação não era sobre um filme; era sobre um sintoma. Bardot foi chamada de “uma ameaça à juventude”. A sociedade via em Juliette o reflexo deformado de seus próprios desejos reprimidos e, ao condená-la, confirmava o poder do signo.

A imprensa popular, ao mesmo tempo que a crucificava, multiplicava sua imagem. Bardot tornou-se o centro de um ciclo de produção de significado: quanto mais era condenada, mais seu poder simbólico crescia. Ela era a encarnação do medo e do fascínio por uma nova feminilidade.

O Ícone entre o Simulacro e a Revolta

Dois pensamentos iluminam o mito Bardot. Para Jean Baudrillard, ela seria o simulacro perfeito: um ícone que substitui a realidade, que existe antes e além de qualquer referente. “Bardot” já não era a pessoa, mas uma imagem circulante, um signo de liberdade sexual consumível pelo mercado.

No entanto, Simone de Beauvoir, em seu ensaio “Brigitte Bardot and the Lolita Syndrome”, viu algo mais. Identificou nela a representação de uma “mulher autêntica”, dona de seu corpo e de seu desejo, uma figura pré-feminista que recusava os papéis tradicionais.

Bardot habita essa tensão: é simultaneamente a mercadoria suprema do espetáculo e o seu sabotador inconsciente. Ela é a ameaça que o sistema aprendeu a vender, mas cujo rastro de fogo jamais pôde ser totalmente domesticado.

Por que (não) assistir a E Deus Criou a Mulher hoje?

Assistir a E Deus Criou a Mulher hoje é menos um entretenimento e mais uma arqueologia do presente.

O filme deve ser visto não pela força de sua trama – que é frágil e convencional –, mas como um documento histórico vivo do instante em que um ícone cultural irrompeu e rachou o verniz moral de uma época. Vadim não dirigiu um drama psicológico profundo; ele capturou um fenômeno sísmico em sua gênese.

A performance de Bardot transcende a atuação: é um estudo antropológico de gestos, olhares e atitudes que redefiniram a representação da mulher no cinema.

Se você busca compreender a origem de certa linguagem de rebeldia corporal, a transição entre o cinema clássico e a modernidade, ou simplesmente testemunhar o nascimento de um mito, a película é essencial. Ela coloca o espectador diante do exato momento em que o biográfico se dissolve no simbólico.

O olhar de hoje no contexto de ontem

No entanto, é crucial abordá-lo com os olhos do seu próprio tempo. O olhar da câmera, embora revolucionário em 1956, pode soar objetificante para sensibilidades contemporâneas, preso na própria paradoxal dinâmica de exaltar e explorar o corpo que exibe. O enredo, centrado em ciúmes masculinos e na figura feminina como catalisadora de conflitos entre homens, pode parecer datado e pouco substancial.

Assistir ao filme exigindo uma narrativa complexa ou personagens profundamente desenvolvidos é um caminho para a decepção. Sua força não está naquilo que conta, mas no que ele é: um artefato, um vetor de significados culturais que operam para além da tela.

Portanto, a recomendação se bifurca. Assista se você se interessa por semiótica da cultura, história do cinema e a construção de ícones. Ignore a trama e concentre-se na presença de Bardot, na atmosfera de Saint-Tropez, na reação dos outros personagens a ela – que é o verdadeiro drama do filme.

Evite se busca uma obra narrativamente envolvente ou uma crítica social articulada. E Deus Criou a Mulher é, acima de tudo, um signo. E como todo signo poderoso, ele é mais fascinante quando observado à distância, compreendendo o terremoto que causou, do que pela experiência imediata de sua superfície narrativa.

Ele nos lembra que, às vezes, o impacto de uma obra reside não em sua perfeição, mas em sua falha em se encaixar – e no novo mundo que essa fissura deixa entrar.

O Rastro de Fogo no Asfalto Molhado

E Deus Criou a Mulher não é um grande filme pela sutileza de seu roteiro ou profundidade psicológica. É um grande evento cultural porque foi o cadinho onde se forjou um dos signos mais potentes do século XX.

O nascimento de Bardot como ícone foi o momento em que o corpo feminino, na tela, deixou de ser apenas um objeto da narrativa para se tornar a própria narrativa – uma narriva de insubordinação. Sua herança é ambígua: pavimentou o caminho para a liberação sexual dos anos 60, mas também foi reduzida a um clichê pin-up.

No entanto, a ameaça original, aquele olhar de tédio desafiador, permanece intacta na película. Ela nos lembra que, antes de ser um conceito, a revolução pode ser um arquejo, um movimento de quadril, um andar descalço sobre o cimento quente. Bardot foi a faísca. O incêndio que se seguiu mudou o ar que respirávamos.

O Eco de um Rugido

Às vezes, a história da cultura avança não por um discurso, mas por um gesto. Um gesto capturado em 35mm, no crepúsculo dourado de Saint-Tropez. Nele, uma jovem se virou, olhou para uma câmera – e, através dela, para um mundo inteiro – e disse, sem dizer uma palavra, que nada jamais seria o mesmo.

O mito nasceu ali, no intervalo entre um fotograma e outro. No silêncio que precede o mambo.

🎬 Apaixonado por narrativas e significados escondidos nas entrelinhas da cultura pop.

Escrevo para transformar filmes, séries e símbolos em reflexão — porque toda imagem carrega uma mensagem.

Ola, gostei muito da sua visao sobre BB e o que ela representou. E tb achei interessante seu blog. obrigada

Adriana, muito obrigado pela leitura e pelo comentário. Fico contente que o texto tenha provocado essa reflexão e que você tenha se interessado pelo blog. Seja sempre bem-vinda — comentários como o seu dão sentido ao trabalho.

Se em algum momento tiver sugestões de temas ou obras para análise, será um prazer ler.