Há prisões visíveis e invisíveis. Umas são feitas de concreto e grades, projetadas para confinar o corpo. Outras, mais sutis e perniciosas, são construídas de ideologia, medo e silêncio, destinadas a aprisionar a mente. O que acontece, porém, quando essas duas prisões se encontram numa mesma cela úmida, e o único caminho de fuga possível é pavimentado com glitter, melodrama e as tramas de filmes imaginários de propaganda e romance?

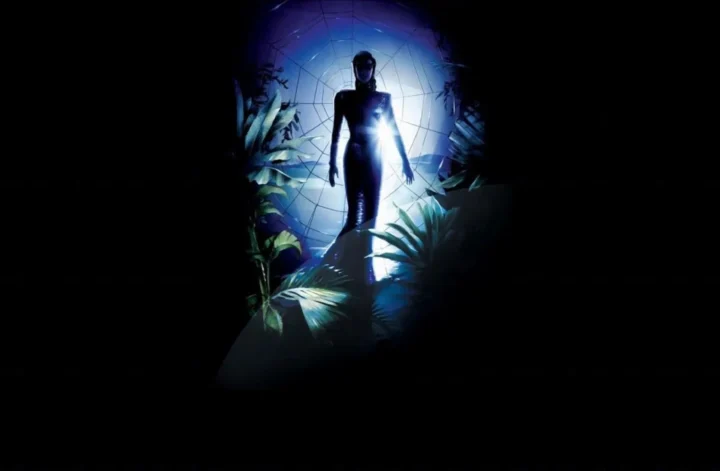

Esta é a matéria-prima de “O Beijo da Mulher Aranha”, a obra-prima de Hector Babenco lançada em 1985, no limiar da redemocratização brasileira.

Adaptado do romance homônimo do argentino Manuel Puig, o filme é uma máquina complexa, onde cada gesto, cada relato fantasioso e cada sombra na parede carrega significado político e afetivo. Nele, a fantasia, longe de ser um simples refúgio escapista, revela-se um ato de coragem, uma tecnologia de sobrevivência e, finalmente, uma forma silenciosa e radical de subversão.

Na tensão entre Molina (William Hurt), o homossexual sonhador condenado por “corrupção de menor”, e Valentim (Raul Julia), o revolucionário marxista torturado pela ditadura, Babenco encena um debate fundamental: diante da brutalidade do real, a imaginação é um luxo frívolo ou a última arma disponível?

Três décadas depois, em um mundo ainda atravessado por violências políticas, intolerâncias e novas formas de vigilância, a pergunta que o filme levanta ressoa com urgência renovada. Assistir a “O Beijo da Mulher Aranha” hoje é testemunhar uma aula sobre como o humano resiste – não apenas com os punhos cerrados, mas com a delicadeza de quem escolhe, no escuro, contar uma história.

O Filme no Contexto da Redemocratização

Para entender a coragem de O Beijo da Mulher Aranha, é necessário situá-lo no preciso e frágil momento de sua gestação.

O filme foi lançado em 1985, ano em que Tancredo Neves foi eleito presidente por um colégio eleitoral, marcando simbolicamente o fim de 21 anos de ditadura militar no Brasil. No entanto, a abertura era lenta, cautelosa e a censura ainda pairava como um fantasma.

Foi nesse clima de esperança contida e medo residual que o diretor Hector Babenco, já consagrado por Pixote: A Lei do Mais Fraco (1981), decidiu embarcar na adaptação do romance de estrutura fragmentada de Manuel Puig, publicado em 1976.

Com um orçamento estimado de cerca de US$ 1 milhão – alto para os padrões do cinema nacional da época –, o projeto foi uma co-produção Brasil-Estados Unidos. As filmagens ocorreram em São Paulo, entre julho e setembro de 1984, e utilizaram uma cela real da Casa de Detenção do Carandiru como referência para construir os cenários claustrofóbicos no estúdio.

Elenco e Recepção

A escolha do elenco foi arriscada: o papel de Luis Molina foi oferecido ao ator norte-americano William Hurt, então em ascensão, enquanto o revolucionário Valentim Arregui ficou com o carismático Raul Julia, estrela da Broadway. A dupla de protagonistas internacionais visava garantir uma distribuição global, mas também carregava o peso de representar uma dinâmica profundamente latino-americana.

A recepção foi imediata e eletrizante. No Festival de Cannes de 1985, William Hurt conquistou o prêmio de Melhor Ator por sua performance transformadora, gerando tanto aplausos quanto suspeitas sobre um “ator hétero sendo premiado por ‘fingir’ ser gay”. Meses depois, o filme recebeu indicações ao Oscar nas categorias de Melhor Ator (Hurt), Melhor Direção (Babenco) e Melhor Roteiro Adaptado, consolidando seu lugar no cenário internacional.

No Brasil, o filme foi recebido como um evento cultural complexo: um retrato metafórico da repressão recente, uma discussão sobre sexualidade tabu e uma prova de que o cinema nacional podia dialogar com o mundo sem perder sua voz própria.

A Arquitetura do Encarceramento: Semiótica da Cela

Babenco e o diretor de fotografia Rodolfo Sánchez não filmam uma prisão; filmam a prisão.

O espaço é reduzido à sua essência: um cubículo de paredes sujas, duas camas de metal, um vaso sanitário exposto e uma porta de ferro com uma pequena vigia. Este é o mundo. Toda a narrativa nasce e respira dentro desses limites, transformando cada objeto em um signo.

A grade, que frequentemente corta o plano, não separa apenas os homens do corredor; ela divide o quadro, visualizando a fragmentação interna das personagens.

A iluminação é fundamentalmente expressionista: um claro-escuro que pinta rostos com sombras de dúvida e lampejos de confissão. A luz que entra pela janela alta nunca é solar; é uma luz de cárcere, cinzenta e seletiva, que ilumina Molina durante seus relatos fantásticos como um holofote de palco improvisado. O som ambiente—sirenes distantes, passos ecoantes, portas metálicas batendo—é a trilha sonora constante do controle, uma lembrança auditiva de que a fantasia acontece sob vigilância.

Molina, o Contador de Histórias: O Corpo como Narrativa

A vitória de William Hurt em Cannes não foi um acidente, mas o reconhecimento de uma construção semiótica minuciosa.

Molina não é um estereótipo; é uma persona conscientemente elaborada para sobreviver. Hurt opera com uma paleta de microgestos: os olhos que se arregalam ao narrar, as mãos que desenham figuras no ar, o andar que balanceia levemente os quadris não como um convite, mas como uma linguagem natural de seu corpo.

Sua voz, em certos momentos, empresta tons femininos e agudos, não como caricatura, mas como eco das heroínas que ele encarna.

Em uma cena chave, ao narrar o filme favorito, Molina torna-se a atriz. Ele fecha os olhos, sua expressão se transfigura, e por um instante, a cela desaparece. Ele não está lembrando de um filme; está habitando uma realidade alternativa. Essa performance dentro da performance expõe o mecanismo central de Molina: sua identidade é fluida, narrativa e, portanto, indestrutível.

Ele não tem uma essência fixa a ser quebrada pela prisão; ele tem um repertório.

Valentim, o Político: A Prisão da Razão

Em contraponto, Raul Julia constrói Valentim como uma fortaleza de carne e ideologia.

Seu corpo é tensionado, seus movimentos, contidos. Ele é um homem preso duas vezes: na cela física e na cela doutrinária do pensamento revolucionário puro.

Inicialmente, ele desdenha das histórias de Molina como “ópio”, um desvio burguês da luta real. Sua linguagem é política, analítica, desprovida de metáforas. A cela, para ele, é apenas um microcosmo do campo de batalha exterior. No entanto, Babenco revela as rachaduras nessa armadura. A dor física da tortura o assombra em pesadelos. A fome por afeto humano, negada em nome da causa, manifesta-se em olhares cada vez mais longos para Molina.

O ponto de virada é silencioso: uma cena em que Valentim, febril e vulnerável, é cuidado por Molina. O revolucionário, acostumado a dar ordens, aceita ser vestido, alimentado. Seu corpo rígido, finalmente, cede. Nesse momento, a linguagem política falha, e uma comunicação mais primitiva—a do cuidado—toma seu lugar, preparando o terreno para o colapso final das fronteiras.

O Legado e a Controvérsia

O impacto de O Beijo da Mulher Aranha transcendeu a crítica cinematográfica.

Culturalmente, foi um dos primeiros filmes de grande projeção no Brasil a colocar um personagem homossexual complexo e protagonista no centro da narrativa, desafiando a representação então comum de figuras cômicas ou patéticas.

No entanto, seu legado é atravessado por uma controvérsia duradoura: a escolha de um ator hétero (e estrangeiro) para um papel tão emblemático. Esse debate, que antecipou discussões contemporâneas sobre casting e apropriação, divide opiniões.

De um lado, argumenta-se que a performance de Hurt foi um ato de empatia artística suprema. De outro, questiona-se se a oportunidade e o prestígio deveriam ter sido dados a um ator gay, em um momento de quase invisibilidade.

Três décadas depois, o filme é um objeto de estudo consolidado em disciplinas de cinema, estudos de gênero, literatura comparada e teoria política. Sua influência é perceptível em obras que exploram a intimidade em espaços confinados e a política das identidades.

A morte precoce de Hector Babenco em 2016 e de Raul Julia em 1994 congelaram o filme como um testemunho de seu tempo, mas suas questões—sobre representação, resistência e a força subversiva da narrativa—permanecem vivas e urgentes.

O Beijo: Ponto de Colapso das Fronteiras

O momento do beijo não é um clímax romântico no sentido convencional. É um ato de comunicação extrema, onde todas as linguagens construídas—a do melodrama, a da revolução, a da performance—desabam.

Não há música suave, não há iluminação idealizada. Há apenas o rosto de Hurt, marcado por uma coragem terrível, e o de Julia, tomado por um desamparo que sua ideologia nunca previu. O beijo é a tradução final do afeto em ação, a materialização de tudo o que as palavras foram incapazes de dizer.

O silêncio que se segue é mais eloquente que qualquer discurso. Nele, as identidades de “o homossexual” e “o revolucionário” se dissolvem, revelando, por um instante breve e trágico, apenas dois homens vulneráveis e conectados.

É a vitória suprema da fantasia de Molina: ele conseguiu fazer Valentim sentir algo além do ódio ao opressor, algo por um indivíduo específico, frágil e real.

A Fantasia como Ato Político Final

O desfecho do filme é amargo, mas não derrotista.

A morte de Molina, enredado na própria teia de afeto que criou, parece confirmar a violência do mundo real sobre o imaginário. No entanto, o plano final, que focaliza Valentim sob tortura, subverte essa leitura. Para escapar da dor, ele mergulha na memória da história que Molina contou—a da mulher-aranha que morre por amor.

Agora, é o racionalista quem usa a fantasia como escudo. A semente foi plantada. A narrativa frívola transformou-se em um código de resistência, uma paisagem mental onde o torturador não pode entrar.

A verdadeira prisão nunca foi a cela de concreto, mas a cela da mente incapaz de imaginar outras formas de existir, de conectar, de resistir. A fantasia, portanto, revela-se não como negação da política, mas como sua extensão por outros meios—a conquista do território interior.

Conclusão: Sobreviver é ainda Inventar

O Beijo da Mulher Aranha resiste ao tempo porque sua questão central é perene. Como permanecer humano diante de máquinas desumanizadoras, sejam elas ditaduras, preconceitos ou a pura brutalidade material?

A resposta de Babenco e Puig é desconcertante e profunda: a humanidade se preserva na capacidade de inventar. Inventar histórias, inventar identidades, inventar formas de amor e cuidado em condições que parecem proibi-las.

Em um mundo contemporâneo onde novas grades—digitais, algorítmicas, ideológicas—nos isolam e vigiam, o filme ressoa com uma advertência e uma esperança. A advertência: cuidado com as prisões que você mesmo internaliza.

A esperança: mesmo no mais absoluto confinamento, o último ato livre é o de reconfigurar o real através do imaginário. O legado do filme é esse convite à coragem afetiva. Não basta lutar contra um sistema; é preciso sonhar com o que se colocará em seu lugar.

Sobreviver, no sentido mais pleno, é ainda inventar.

Por que Ver (ou Ler) ‘O Beijo da Mulher Aranha’ Hoje?

Assistir ao filme ou ler o romance de Manuel Puig é um exercício de empatia radical.

Em uma era de polarizações rígidas e identidades convertidas em trincheiras, a obra nos força a confrontar o outro em sua complexidade irreconciliável—o afetivo e o político, o frágil e o forte, o “diferente” e o familiar—e a reconhecer a ponte de humanidade que pode surgir entre eles.

É uma aula avançada de narrativa, onde se compreende como as histórias que contamos (e que consumimos) não são entretenimento passivo, mas ferramentas ativas para dar sentido à existência, moldar desejos e, em última instância, negociar poder.

No entanto, a experiência não vem sem um desconforto necessário.

O espectador contemporâneo será confrontado com a questão espinhosa da representação, capaz de gerar um debate frutífero sobre quem tem o direito de contar quais histórias.

Ver o filme é, portanto, engajar-se com a história do cinema, com a lenta e conflituosa conquista de visibilidade de certos corpos e afetos na cultura. É testemunhar um marco corajoso que, ao mesmo tempo que abriu portas, hoje nos permite questionar os termos em que essas portas foram abertas.

Por todas essas camadas—estética, política e ética—, O Beijo da Mulher Aranha permanece não como uma relíquia do passado, mas como um espelho crítico e provocativo do nosso presente.

🎬 Apaixonado por narrativas e significados escondidos nas entrelinhas da cultura pop.

Escrevo para transformar filmes, séries e símbolos em reflexão — porque toda imagem carrega uma mensagem.