Você Aguentaria Ver o Que Havia na Caixa de Seven?

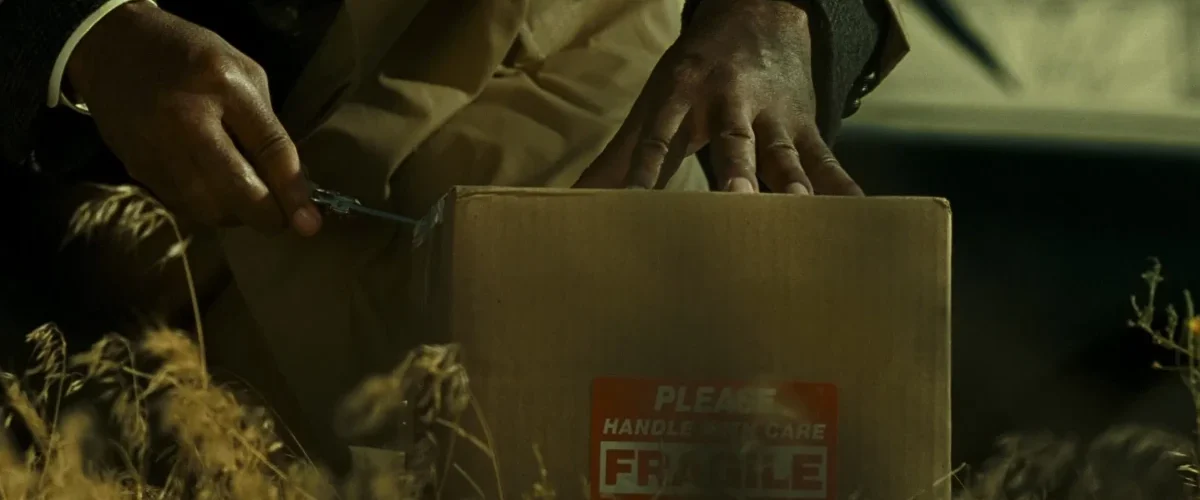

Há três décadas, uma caixa de papelão no meio do deserto dividiu o cinema em dois momentos: antes e depois. Em 1995, David Fincher encerrou Seven com uma das cenas mais perturbadoras da história do thriller — e a câmera nunca mostrou o que havia lá dentro. Três décadas depois, a pergunta ainda circula em fóruns, salas de aula e conversas de madrugada. Este texto defende que a resposta nunca esteve na caixa. Estava em você, assistindo.

A pergunta “o que tem na caixa?” virou meme, virou referência pop, virou grito de Brad Pitt que qualquer um consegue imitar. Mas por baixo do humor e da nostalgia, existe uma questão mais séria que o filme plantou e que o tempo só tornou mais urgente: o que uma obra de arte faz quando recusa mostrar o horror — e ainda assim o torna insuportável?

Este ensaio não vai revelar segredos de set nem transcrever declarações de Fincher. Vai propor algo mais inquietante: que Seven é, até hoje, o maior estudo cinematográfico sobre como a imaginação humana é mais cruel do que qualquer imagem.

O Que Sabemos — E O Que Isso Não É Suficiente Para Explicar

O contexto factual é simples. O serial killer John Doe, interpretado por Kevin Spacey, planejou sete assassinatos baseados nos sete pecados capitais. O sétimo e último pecado seria a inveja — e para executá-lo, ele decapitou Tracy Mills, a esposa grávida do detetive Mills (Brad Pitt), e enviou a cabeça numa caixa ao local do confronto final.

Fincher nunca mostra a cabeça. A câmera recua, enquadra rostos, registra reações. O espectador constrói a imagem sozinho.

Quando o filme estreou, em setembro de 1995, os estúdios queriam outro final. Um final onde Mills sobrevivia espiritualmente, onde a justiça prevalecia de alguma forma. Fincher e o roteirista Andrew Kevin Walker se recusaram. O diretor ameaçou deixar o projeto se o final fosse alterado. A New Line Cinema cedeu. E o cinema ganhou um dos finais mais corajosos — e mais éticos — já feitos.

A ética aqui não é moral. É estética. Fincher entendeu que mostrar seria uma traição.

A Câmera Que Olha Para o Lado — E O Que Isso Significa

Existe uma teoria semiótica que Roland Barthes chamou de punctum — o detalhe numa imagem que fere, que punge, que não sai da cabeça. Em Seven, o punctum não é uma imagem. É uma ausência. É o buraco onde a imagem deveria estar.

Quando Morgan Freeman vê o que há dentro da caixa — a mente do espectador não recebe informação. Ela recebe uma ordem de construção. E cada pessoa constrói a partir do que carrega: seus medos, suas perdas, seus pontos cegos.

É por isso que Seven envelheceu tão bem. Filmes que mostram tudo dependem da qualidade do que mostram. Filmes que escondem dependem da qualidade de quem assiste. Fincher apostou na segunda opção — e ganhou.

Aqui está o contraponto necessário: há quem argumente que a decisão foi covarde, uma saída fácil para evitar censura ou rejeição do público. Esse argumento subestima o quanto é tecnicamente difícil fazer uma cena sem imagem funcionar como imagem. Qualquer diretor mediano mostra. Só os grandes conseguem não mostrar — e deixar o espectador com mais do que viu.

O Que Há Na Caixa É Uma Pergunta Sobre Nós

Aqui está a virada interpretativa que o filme nunca explicita, mas que o tempo confirmou: John Doe não está punindo Mills pelo pecado da ira. Ele está usando Mills — e o espectador — como espelhos.

O verdadeiro argumento de Seven é que o mal não é excepcional. É banal, planejado, metódico, e se alimenta do sistema que finge combatê-lo. Doe não é um monstro irracional. É alguém que leu os mesmos livros que nós, que viu as mesmas notícias, que chegou a conclusões que preferimos não considerar.

A caixa, nesse sentido, é uma armadilha filosófica. Ela pergunta: você quer ver? E se a resposta for sim — se você sentiu aquela curiosidade mórbida nos segundos em que a câmera recuou — então você entendeu o filme. Você estava do lado de Doe por um instante. Você queria a imagem.

Numa época em que imagens de violência circulam sem filtro nas redes sociais, em que o horror virou conteúdo e o trauma virou engajamento, Seven parece ter antecipado algo que só entendemos agora: que o verdadeiro pecado capital da cultura contemporânea não é a ira nem a inveja. É a voracidade do olhar.

A Frase Que Mills Não Consegue Não Dizer

No final, Mills atira. Ele sabe que ao atirar, completa o plano de Doe. Ele sabe que vai perder. E atira assim mesmo.

Fincher filma isso sem música dramática, sem câmera lenta sentimental, sem nenhum dos recursos que o cinema usa para nos dizer como sentir. A câmera observa. Fria. Como Doe.

É nesse momento que o filme revela sua tese mais dura: não há saída pelo heroísmo. Mills não vence agindo certo. Não vence agindo errado. Ele simplesmente age — humano, destruído, previsível. E isso é tudo que somos quando o mal nos encontra no lugar certo, na hora errada, com a coisa certa dentro de uma caixa.

O que havia na caixa de Seven era, tecnicamente, uma cabeça. Mas o que Fincher colocou lá, de verdade, foi uma pergunta que o cinema raramente tem coragem de fazer: e se o espetáculo do horror fosse culpa sua, que não consegue parar de olhar?

Trinta anos depois, a caixa continua fechada. E nós continuamos querendo abrir.

Talvez isso diga tudo.